発表のポイント

- 月面で誘電率を測定する機器(LDA)が、NASAアルテミス計画の宇宙飛行士が持参する月面展開科学機器として採択されました。

- 月面で誘電率を直接測定する初めての試みです。

- LDAの計測は、今後の月資源探査を行う上で重要な役割を果たすと考えられます。

概要

東京大学大学院工学系研究科の宮本英昭教授(兼:同大学大学院理学系研究科)、小林真輝人特任研究員、姫野武洋教授らを中心として、学習院大学の渡邉匡人教授、岡山理科大学の新原隆史准教授、東北大学の熊本篤志准教授、アデレード大学アンディトーマス宇宙資源研究所のJohn Culton所長、アリゾナ大学月惑星研究所のErik Asphaug教授、JAXAの臼井寛裕教授、西堀俊幸研究領域主幹らと協同で開発を進めている月面誘電率計測器(LDA)が、NASAアルテミス計画のAstronaut Deployment Instrument(宇宙飛行士持参の観測装置)に採択されました。この機器は月面で誘電率を直接測定する初めての試みになります。誘電率の計測は月の浅部地下の状況を推定するのに役立ち、期待されている月の氷など月資源の探査へつながります。

発表内容

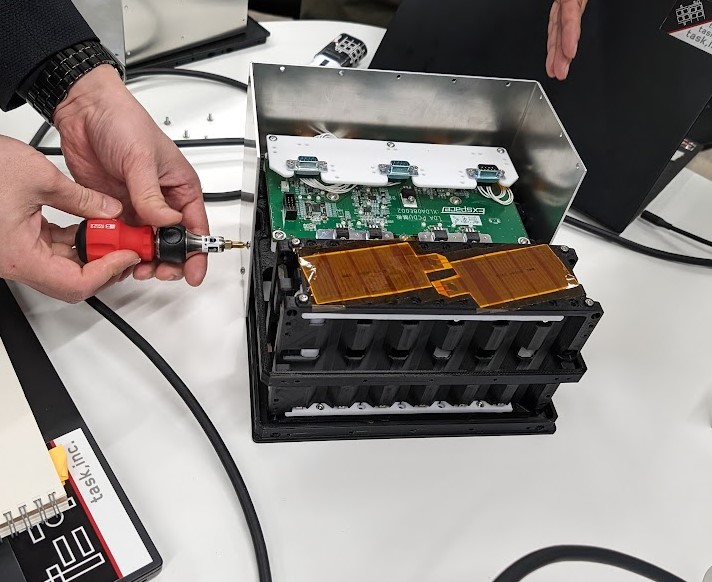

NASAはJAXA等と共に、アポロ計画以来はじめて、半世紀ぶりに人類を月面に送るというアルテミス計画を進めています。NASAは宇宙飛行士が月面に展開する科学機器を世界中に公募していましたが、3月27日朝(日本時間)に3つの機器を採択したと公表しました。そのひとつに東京大学等のチームが提案していた月面誘電率計測器(Lunar Dielectric Analyzer, LDA:図1)が含まれていました。

LDAは月面の誘電率を計測するものです。宇宙飛行士により月面上に設置され、独立した小型基地のように月面で観測をします。月レゴリスの誘電率分布を測定することで、表面の土砂の密度(しめ固まり度合い)に関する情報を得ることができます。また、表面の温度変化に応じて、誘電率がどのように変化するかもあわせて確認することで、月面に氷が存在しうるのか、という問いに関連した基礎科学的なデータを獲得します。

現在、将来の月利用が活発に議論されており、月資源に対する期待が高まっています。少なくとも月開発の最初の段階では、月面を深く掘削するのではなく、ごく浅い部分の物質を利用する形で月資源が獲得されると考えられます。LDAによる観測は、過去のNASAの観測や将来のLUPEX、TSUKIMIなどの観測とあわせることで、月面の浅部地下の理解を進めると期待できます。LDAで月面の誘電率を確実に測定することは、NASAの過去の周回機による電磁波観測に対する重要なグラウンドトゥルースとなるだけでなく、JAXAの進めている月極域探査ミッション「LUPEX」の地中レーダ観測データの解釈にも役立つからです。また総務省が進めているTSUKIMI計画は、月を周回しながら月面広域の地下浅部の誘電率を観測する予定であるため、その解析にも直接的に役立ちます。

発表者・研究者等情報

- 東京大学 大学院工学系研究科

宮本 英昭 教授 兼:東京大学 大学院理学系研究科

小林 真輝人特任研究員

姫野 武洋 教授 - 学習院大学 理学部

渡邉 匡人 教授 - 岡山理科大学 基礎理学科

新原 隆史 准教授 - 東北大学 大学院理学研究科

熊本 篤志 准教授 - アデレード大学 アンディトーマス宇宙資源研究所

John Culton 所長 - アリゾナ大学 月惑星研究所

Erik Asphaug 教授 - JAXA 宇宙科学研究所

臼井 寛裕 教授 - JAXA 研究開発部門

西堀 俊幸 研究領域主幹

研究助成

本研究は、JAXA共同研究「月面誘電率計の開発」、科研費「基盤A(課題番号:23H00279)」の支援により実施されました。